Vuelvo a Bishop: no la conocía antes de ver Flores raras hace varios años. Me pareció fascinante: ella, su historia y, por supuesto, su obra. Este poema también aparece en la película: un invitado importante —admirador suyo— lo recita, pero se detiene antes del final, esperando que ella lo complete. Su negativa se interpreta como un gesto poco amable; sin embargo, luego explica que no soporta oír su propia obra. Podríamos especular si era timidez, introversión o algo más. Sea lo que fuere, eso le afinó una capacidad inmensa de contemplación que no busca adornos, sino recoger la esencia con la elegancia de lo mínimo.

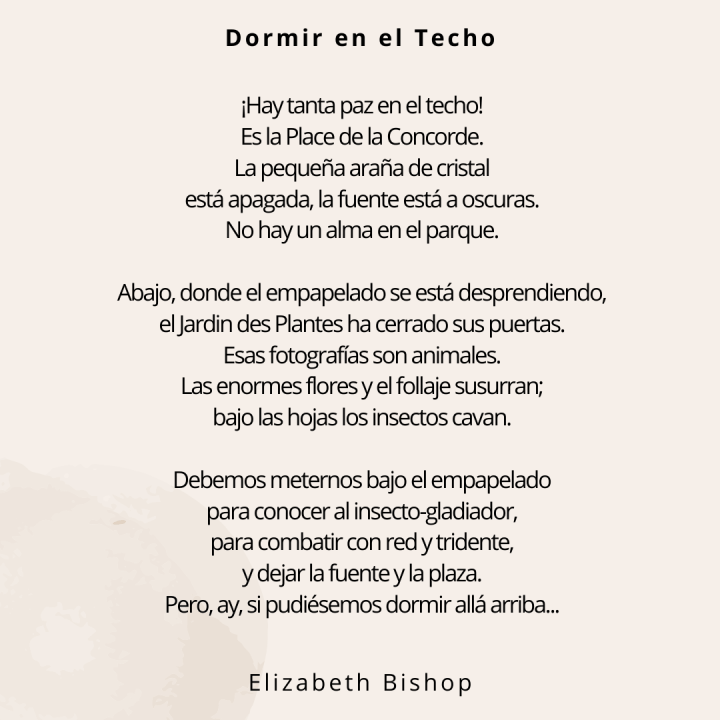

Leo este poema como quien apoya la frente contra la pared. Hay tanta paz en el techo, dice, y la exclamación no suena a alarde, suena a alivio. No es una vista panorámica ni un triunfo: es un rincón respirable. Desde allí, la ciudad se aquieta: Place de la Concorde vacía, la fuente a oscuras, la araña de cristal apagada. No hay nadie en el parque. El mundo, por fin, deja de pedir.

Esa detención no es frialdad; es necesidad. Una pausa para que la mente alcance el ritmo del cuerpo o vice versa. Bishop no embellece la escena: enumera lo que no sucede. Nada se enciende, nada cae, nadie cruza. La armonía se parece al silencio porque la poeta está cansada del ruido. Antes de entender, necesita no ser solicitada.

Luego, el poema abre una línea hacia abajo: el empapelado se desprende. Un gesto mínimo, doméstico, permite que aparezca lo que late: el Jardin des Plantes con las puertas cerradas, animales en fotografía —lo vivo vuelto imagen, seguro, manejable— y, sin embargo, bajo las hojas, insectos que cavan. La vida trabaja incluso cuando le bajamos la voz. Ese murmullo es hermoso y, a la vez, exhaustivo: promete sentido, pero pide presencia.

Ahí está el conflicto verdadero: la vida exige cercanía. Para verla, hay que bajar. No basta la plaza perfecta; hay que meter la mano tras el papel. Bishop lo admite sin rodeos: Debemos ir bajo el empapelado… para combatir con red y tridente. La metáfora es exacta: la escala es mínima, la pelea es real. No habrá ovación en la fuente ni discurso en la plaza. Habrá túneles, roce, polvo.

Y, sin embargo, el deseo final no es épico; es sincero: Pero, ay, si pudiésemos dormir allá arriba… No leo cobardía. Leo honestidad. Saber que el sentido ocurre abajo no anula la necesidad de una zona sin demanda, un alto donde ordenar lo visto. A veces la quietud no es una postura estética: es el precio para seguir.

Me detengo en el papel como frontera. No separa solo un cuarto de una pared: separa representación de contacto. Las ciudades y los jardines se vuelven imágenes para que podamos mirarlos sin que nos arrasen. Cuando el papel cede, la realidad entra con su escala verdadera: insectos, hojas, túneles. No son grandes cosas; son cosas cercanas. Exigen paciencia y piel.

También me detengo en el “debemos”. No es consejo, es constatación: tarde o temprano habrá que bajar. Pero la bajada, si es sin aire, quema. La quietud que Bishop pide no es fuga; es preparación. Dormir arriba como quien toma agua antes de volver al camino.

El poema no premia ni castiga. Solo dispone los planos y deja registrada una necesidad que a veces escondemos: querer, por un momento, una habitación sin llamados, una plaza sin gente, una lámpara que no insista. No para quedarnos ahí, sino para tomar la pausa que nos permitirá regresar.

Descubre más desde mialteregoweb

Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.